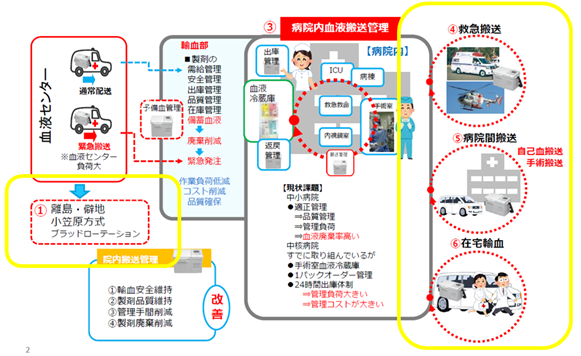

輸血事業の取り組み

ブラッドローテーションシステムとは

小笠原村には血液が搬送されていなかった。

血液製剤搬送の歴史

| 1968年 | 小笠原諸島が米国から日本に返還され米軍の診療所を引き継いで開設 腹部打撲による腸管破裂→生血輸血及び翌日自衛隊機による血液製剤空中投下 |

| 1972年 | 卵管破裂→生血輸血及び自衛隊機による血液製剤をパラシュートにより30本空中投下 |

| 1998年 | 東京都や日本赤十字社と協議の上、島内で緊急輸血をせず 患者搬送の方針(血液の搬送距離、使用頻度の問題より) |

| 1999年 | 筋腫合併妊娠→分娩時に大量出血にて生血輸血を行う |

| 1999年 | 喀血した結核患者の急患搬送を要請、しかし感染症の関係から患者をすぐに搬送できず、 血液製剤のみを飛行艇で搬送し輸血を行う |

| 2001年 | 子宮外妊娠→生血輸血1600mlを行う |

| 2002年 | 小笠原診療所・東京都健康局・日赤東京支部・東京都赤十字血液センターと協議を行う。 緊急時は患者を搬送する。(血液製剤保管庫購入・製剤期限切れ等の懸案事項有) 母島で照射赤血球液2単位×2回予定輸血を行う(おがさわら丸・ははじま丸にて血液製剤の搬送) |

| 2003年 | 慢性貧血→赤血球製剤をおがさわら丸で氷袋冷蔵搬送(計15回)。使用は医師の判断にて輸血を行う |

| 2007年 | 日赤と再度協議が行われたが、滅多に使用がないため血液製剤を無駄にすることはできないとの返答 |

| 2010年 | 世界遺産登録に登録される 上部消化管出血→照射赤血球液2単位×2回予定輸血を行う(おがさわら丸にて血液製剤の搬送) |

| 2012年6月 | 小笠原村医療課より東京都赤十字血液センターへ輸血用血液の搬送検討依頼有。 |

| 7月 | CBCエスト社による可搬型冷蔵庫の開発が実現化。 |

| 12月 | 東京都血液センターによる視察、勉強会の開催、プロトタイプの試作機の実証試験。 |

| 2013年3月 | 東京都血液センターと東京都で血液製剤ローテーション計画運用に関する意見交換。 |

| 10月 | 多発性骨髄腫、上腕骨骨折→Ir-RBC-LR2(A型)2本、血小板10単位の予定輸血を行う (おがさわら丸にてValidation済の試作機を使用して搬送) |

| 2014年3月 | 血液搬送冷蔵庫のValidation終了、模擬血による運用試験終了、搬送手順の整備 |

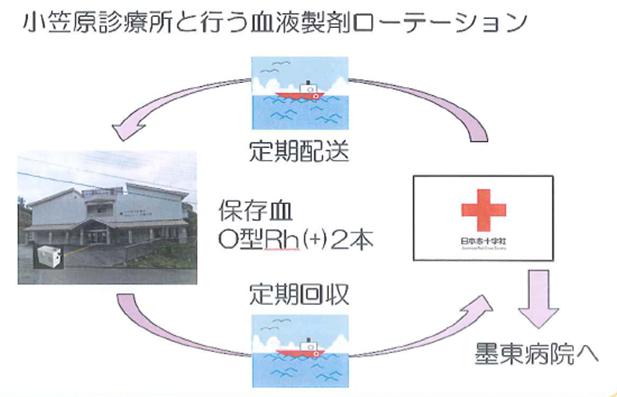

| 4月 | 備蓄血Ir-RBC-LR2(O型)の供給開始 |

| 12月 | 東京都血液センターと都立墨東病院と試行運用についての協議 |

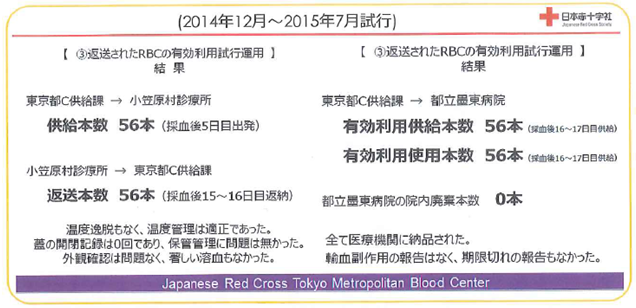

| 12月9日 | 血液製剤ローテーション計画の運用開始 |

| 2015年3月 | 血気胸→予定輸血を行う(ATRにてIr-RBC-LR2(A型)2本搬送) 島民を対象とした、輸血事業講演会の開催 |

[参考:資料1] 東京都赤十字血液センター: 平成26年度東京都へき地医療対策協議会

東京都赤十字血液センターによる小笠原村への血液搬送について

予定輸血は計画的におがさわら丸で搬送し施行してきた。

しかし、救急患者の対応は?

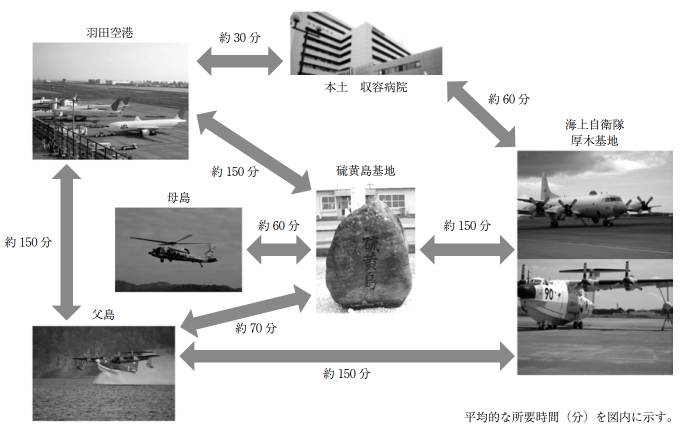

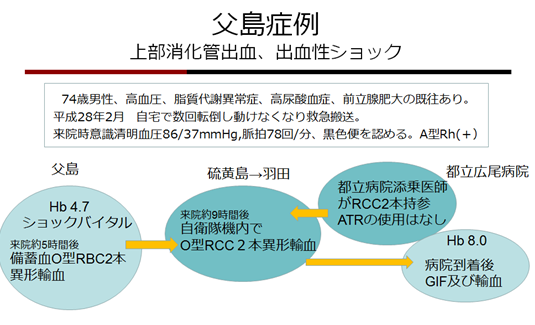

2004年~2012年の搬送記録において、父島206症例、母島44症例、硫黄島8症例、南鳥島8症例の合計266症例の急患搬送要請から収容病院着までの搬送時間は平均10時間35分(父島:飛行艇搬送平均搬送時間8時間31分/硫黄島の飛行場を利用した回転翼+固定翼による平均搬送時間9時間54分/母島:平均搬送時間9時間58分)であった。

[参考:資料2] 城川雅光、笠井あすか 小笠原諸島の緊急航空機搬送の現状と課題 日臨救医誌2014;17:461-7. 461.

患者来所から急患搬送要請依頼書作成まで約2時間かかるため、実際はさらに時間を要する。高次医療機関搬送までの出血性ショックの治療はどうするか?また天候問題により搬送が出来ない場合の、島内での輸血体制をどうするか? また航空機搬送時、再出血による出血性ショック、心停止になった症例もあり、搬送時間が長い小笠原諸島ならではの問題もあった。

緊急輸血時は生血輸血の対応になる。その対応に備え、生血輸血のマニュアル作成や勉強会の開催、供血者の登録、感染症検査(村職員が中心)を行い準備していた。

以前の小笠原村の輸血医療の問題点

・小笠原には血液製剤が搬送されていなかった。このため緊急時は生血輸血での対応。

・予定輸血の症例はあったが、おがさわら丸にて25時間半(平成28年7月から24時間に変更)の長時間搬送のため、品質保証されておらず、最終的に医師の裁量に輸血の施行を任されていた。

・父島と人員体制が異なる母島診療所で輸血は出来得るのであろうかとの不安。

・スタッフ数や医療資源に限度があり臨床検査技師は配置されていない。

・訓練していても症例数が少なく、実際、患者の治療とクロスマッチ等の輸血に必要な手技がきちんとできるかの不安。

▶生血輸血の供血者が、安定的に確保できるかの不安。

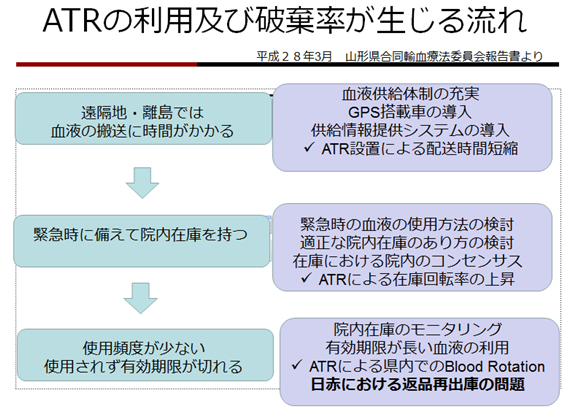

▶赤血球製剤の返品再出庫を含む供給は、製造物責任法(PL法)にて中止されており、緊急輸血は滅多にないため、診療所での血液製剤の備蓄は破棄率が高い。

▶放射線照射装置などの設備投資は、この需要頻度では困難であった。

小笠原村医療スタッフは超遠隔離島での医療提供に関し、破棄を前提とした備蓄体制を小笠原村の医療体制としては構築をしない方針

東京都血液センター副所長 松崎浩史医師は破棄率対策について提案されていた。

赤血球製剤の破棄削減対策には、中小規模病院の赤血球製剤破棄を削減する工夫が必要

[参考:資料3] 愛媛県における輸血用血液の破棄率調査からの考察(Japanese Journal of Transfusion and Cell Therapy, Vol.53(4):473-476,2007)

破棄率削減は限界があり、病院間での取り決め作りや連携が重要

[参考:資料4] 輸血用血液の破棄削減 社会財産としての血液(医学の歩み 235(1)106-111.2010)

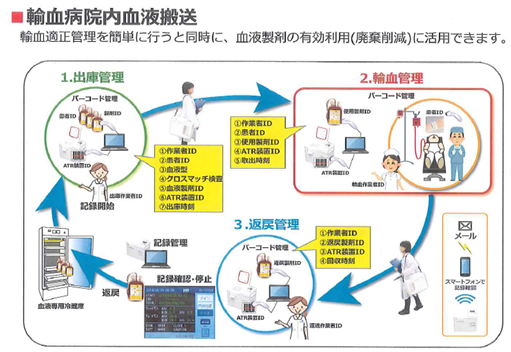

電子冷却式血液搬送装置(ATR700-RC05)が開発された

開発背景について

[参考:資料5] 電子冷却技術を用いた血液搬送装置 都能克博:東京都臨床検査技師会 2015年12月8日 講演

ATRについて

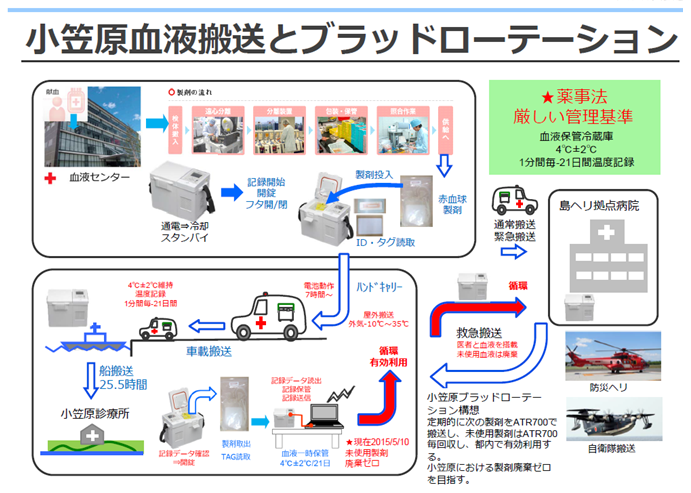

常時血液製剤を備蓄できるようになった。

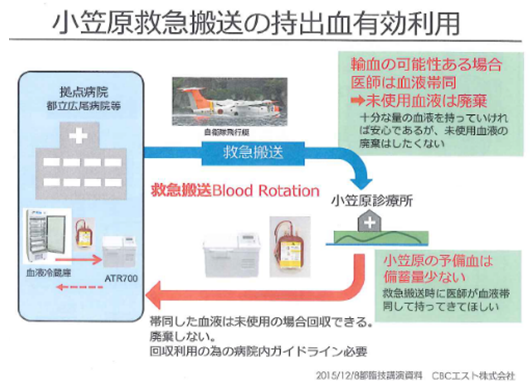

血液製剤の破棄はゼロという小笠原Blood Rotationが実現できた。

小笠原Blood rotation 構想とは?

[参考:資料7] 松崎浩史:血液搬送装置を用いた離島への供給経験とその利用可能性 血液事業, 38(2):374,2015

[参考:資料8] 北田幸治:小型血液搬送機材による離島への輸血用血液製剤の供給について 日本輸血細胞治療学会誌,60(2):295,2014

[参考:資料9] 笠井 あすか:第43回日本集中治療医学会学術集会

超遠隔地小笠原村における新血液供給システム"血液製剤ローテーション計画(Blood Rotation 計画)"の試み(口述発表)

[参考:資料10] 笠井 あすか:第43回 日本救急医学会総会

[参考:資料11] 飴谷利江子:離島(小笠原諸島)への輸血用血液製剤の供給―新たな血液搬送器材の開発

血液事業 第38巻 第1号 2015.5

ATRを利用した血液製剤に対する返品再出庫について日本赤十字社の考え方

現時点では「小笠原諸島におけるATRの運用は、輸送が困難な離島への血液輸送という特例であり、破棄血削減を目的としたATRの利用による血液の返品再出庫については、製造物責任法(PL法)の関係から現段階では許可することができない。

[参考:資料12] 高齢化先進県における血液製剤使用適正化に向けた取り組み報告書 平成28年3月 山形県合同輸血療法委員会より

血液製剤の有効利用と破棄率について

■少子高齢化時代を迎え、献血可能人口が減少

■厚生労働省の2005年「輸血療法の実施に関する指針」及び「血液製剤の使用指針」により血液製剤のより安全・適正な使用が求められている

■PBM(Patient Blood Management)の認識。

■在宅輸血の使用量、病院における破棄率、生血輸血などの血液製剤の利用現状が必ずしも明らかでない

→破棄血削減の取り組みが必要

血液製剤が備蓄されるようになった。

症例に適切にかつ安全に緊急輸血を行い、患者の生命予後の改善につながって、初めてBlood Rotation計画は成功したと言える

診療所での取り組み

輸血教育推進

診療所での勉強会の継続:専門家による勉強会、実技研修

臨床検査技師の配置(平成28年4月から)

輸血マニュアルの作成 [参考:資料13]

輸血実施訓練

東京都血液センターでの看護師の輸血検査実習(毎年実施)

記録、情報発信

①診療所医師・看護師等による学会・研究会発表

第43回 日本救急医学会総会・学術集会 笠井あすか 医師 [参考:資料10]

第43回 日本集中治療学会学術集会 笠井あすか 医師 [参考:資料9]

第44回 日本救急医学会総会・学術集会 城川雅光 医師 [参考:資料14]

第44回 日本救急医学会総会・学術集会 亀崎 真 医師 [参考:資料15]

第20回 へき地離島救急医療学会学術集会 木村 幸子 看護師 [参考:資料16]

第23回 日本航空医療学会総会 笠井あすか 医師 [参考:資料17]

②診療所ホームページでの情報公開

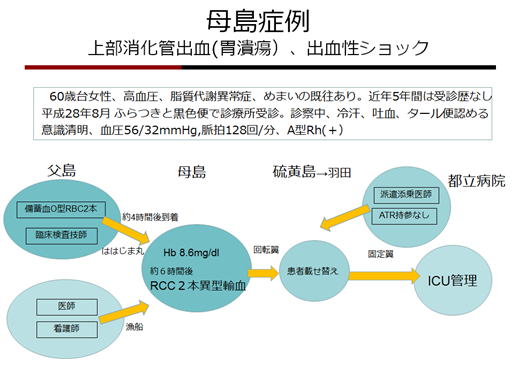

母島診療所にもATR機の配置を

輸血が必要な患者は、内地高次医療機関への転院が基本となる。しかし、回転翼の搬送であるため天候に左右されやすい。

天候理由によりフライトプランが立たない時は、内地・父島・母島・硫黄島のすべての天候不良も重なることが多く、緊急時の船舶の確保も含め、父島→母島の血液製剤の搬送も困難である。また母島→父島の患者搬送は、母島の医師不在になるため、医師同乗はできず搬送困難である。以前よりスタッフの輸血の勉強を行い、輸血症例に対し問題なく輸血は終了した事例がある。今後も、出血性ショックの治療体制を構築し、母島の血液製剤の備蓄を目指していく。

Blood Rotationシステムの活用により救命できた

様々な医療機関・スタッフ・船舶・航空機を介して、長時間の搬送であったが、赤血球製剤の品質管理や輸血両方が問題なく施行し救命できた。

→救急患者の生命予後向上。

へき地医療に関わる医療従事者にとって安心感を持って医療に携わることができる。

父島→母島への病院間搬送:薬事法24条が病院間では医薬品売買ができないとしている。今回は、日赤が父島に納品したものを、今回は緊急対応時の病院間搬送として小笠原村診療所(父島)が母島診療所に提供したかたちである。提供時はATR機を用いて血液製剤を適切に搬送し、遡及調査に堪えうるため、母島で使用した患者の20年間保存用記録のコピーを父島に送り、父島でも保管した。

[参考:資料18] 飴谷利江子:輸血事業学会 Blood Rotationシステムの活用により救命できた1症例 抄録

[参考:資料21] 寺谷美雪:輸血用血液の病院間有効利用に関する研究

Japanese Journal of Transfusion and Cell Therapy, Vol.56(6):679-686,2010

[参考:資料16] 第20回へき地離島救急医療学会学術集会 木村 幸子 看護師

超遠隔地小笠原村における新血液供給システム(小笠原Blood Rotation システム)

小笠原から東京都島しょ地域での血液療法へ

都立広尾病院にもATR配備され、今後対象症例(出血を伴う疾患)の患者搬送時に持ち出しが可能になった。

[参考:資料23] 血液搬送装置ATR700-RC05 東京消防庁救急ヘリ積載試験報告

島しょ地域の急患搬送

他地域のドクターヘリと比較して長時間の搬送を要しているが島内で血液製剤を確保できる施設は少ない。飛行中の安全確保のため血液製剤を携行しても、使用しなかった製剤は管理・安全性が担保出来ないため持参していた製剤は破棄されていた。ATRを活用することで搬送中の管理の担保もとれ、ヘリ搬送での製剤変化がないことが確認できたため、搬送中に使用しなかった血液製剤の再利用が可能となった。

[参考:資料14] 第44回 日本救急医学会総会・学術集会 城川雅光 医師

島しょ地域の緊急航空機搬送における小型血液搬送冷蔵庫の活用 血液製剤を無駄にしないために

2016年5月へき地町村医療担当課長会でアンケートを行った。

[参考:資料20] アンケート用紙

[参考:資料15] 第44回 日本救急医学会総会・学術集会 亀﨑 真 医師

東京都福祉保健局医療政策部に診療所係長・笠井あすか医師・墨東病院輸血部藤田浩医師が訪問し、このアンケート結果も含めて意見交換を行った。

高次医療機関搬送までの輸血戦略だけでなく止血戦略、補液の使用も含めた東京都島しょ部のルール作りを

今後のATRの可能性

院内(手術室等)輸血体制への利用:豊橋市民病院を都能克博技師(CBCエスト株式会社)が訪問し意見交換を行う。

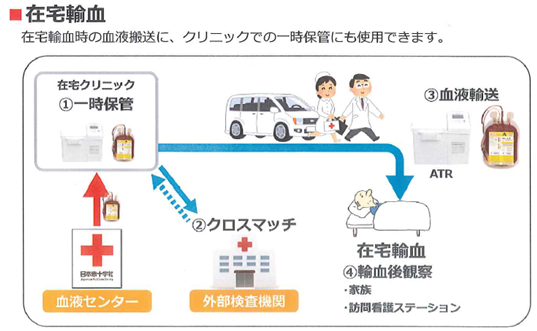

在宅医療における在宅輸血

生血輸血を行なっている鹿児島の離島での利用

[参考:資料22] 平成27年度鹿児島県合同輸血療法懇話会 報告書 鹿児島県合同輸血療法学会

地域産婦人科領域での利用

[参考:資料21] 適正に管理された血液の返却・転送の実用性についての調査研究

救急医療現場での現場輸血:ドクターカー・ドクターヘリ/DMAT/災害医療での活用

朝日航洋株式会社・島根中央病院救命センター、日本医大北総病院救命センター・都立広尾病院救命センターを笠井あすか医師・都能克博技師が訪問し意見交換を行う。埼玉医大救命センターを都能が訪問し意見交換を行う

[参考:資料17] 第23回 日本航空医療学会総会 笠井あすか 血液搬送装置を用いた現場初期治療戦略への利用可能性